MuWa – Verschwundene Handwerke

Handwerk rund um Stein

Zahlreiche Handwerksberufe ranken sich um den Stein, vom Abbau bis zur kunstvollen Bearbeitung. Von den Steinbrechern zu den Steinmetzen und Bildhauern, von den Steinsetzern, Maurern und Mörtelmischern, bis zu den Edelsteinschleifern im Finkenbachtal. Zum Steinreich >>

Handwerk rund um´s Holz

Holz gibt es im Odenwald reichlich, doch die Zukunft ist ungewiss und auch in der Vergangenheit gab es Probleme. Zeitweilig hieß er sogar Ohnewald, denn Holz war ein begehrter Rohstoff und Grundlage für zahlreiche, faszinierende Handwerksberufe >>

Der Bäcker von Balsbach

Irgendeines der vielen Kinder musste das Geschäft ja übernehmen, und jetzt war Edgar dran. 1963 war das, Edgar ging mit 15 in die Lehre, arbeitete ein paar Jahre in einem Dorf in der Nachbarschaft und kehrte irgendwann zurück. Seitdem war er der Bäcker von Balsbach. Jetzt hat er zu gemacht. Nein, ihm wird nichts fehlen, sagt Edgar. Uns schon!

Küfer aus Wagenschwend

Einen Küfer gab es früher in jedem Dorf. Auch in Wagenschwend, hier hatten wir mit Adam Damm sogar einen höchst prominenten. Ein schöner Prozess, wie unter seinen Händen aus ein paar Holzscheiten ein Fass entsteht. Heute erinnert nur noch die Redensart „außer Rand und Band“ an diesen befriedigenden und überaus nützlichen Handwerksberuf.

Der Schuster von nebenan

Schuster, mehrere, exakt drei gab es sowohl in Wagenschwend, als auch in Neunkirchen. Meist waren sie obendrein Nebenerwerbs-Landwirte, wie das früher üblich war. Und der Dorfschuster reparierte nicht nur die Schuhe, er fertigte sie auch an! Und heute? Importiert Deutschland jährlich 50 Millionen Paar Schuhe aus Fernost. Die bewährte Alternative

Eine umfassende Übersicht über die Entstehung und Entwicklung des Wagenschwender Handwerks im Lauf der Jahrhunderte von Wolfgang Falkhauser finden Sie hier >>

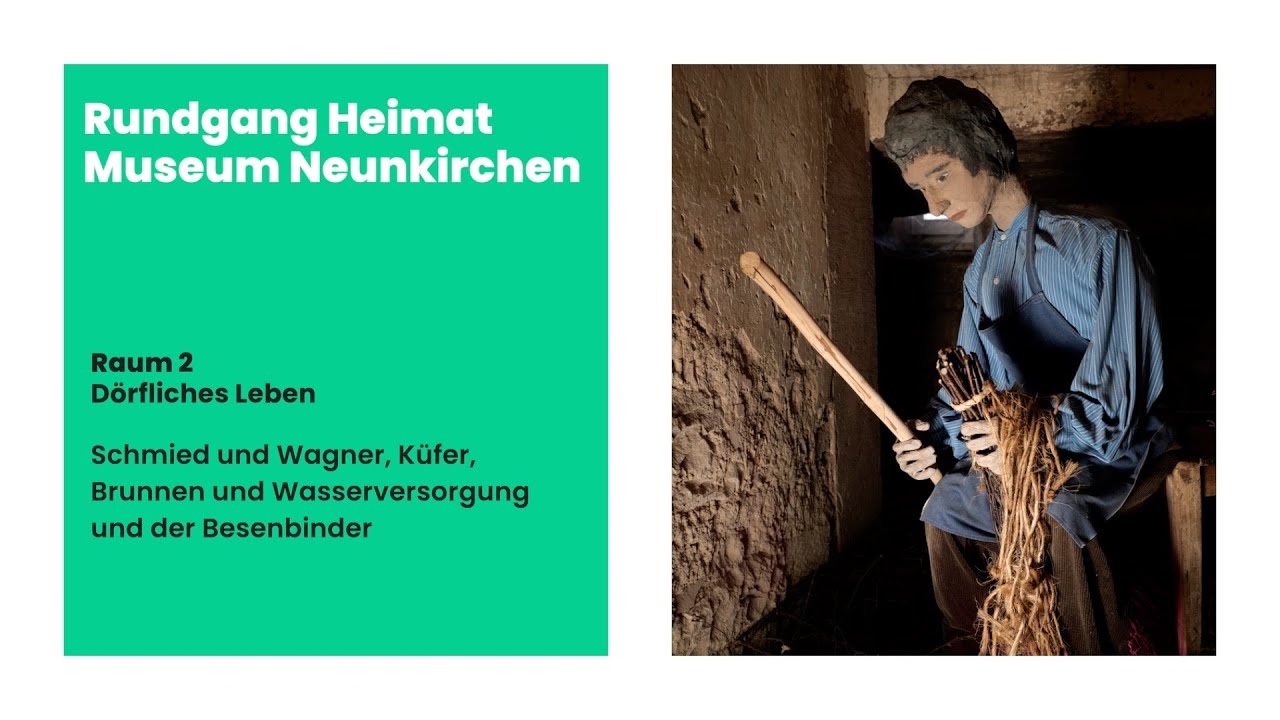

Von Küfern, Wagnern und Schmieden

Adam Frey vom Heimat- und Museumsverein Neunkirchen, erzählt von Küfern, Wagnern und Schmieden aus dem Ort – anhand von zahlreichen Ausstellungsstücken und ganzen Werkstätten im Museum Neunkirchen.

Dörfliches Handwerk in Neunkirchen

Nochmal Adam Frey über Hausmetzger, Bäcker, Schreiner, Sattler und Schuhmacher – bei einem Streifzug durch den Dachstuhl des Museums, das ganz dem dörflichen Handwerk gewidmet ist.

„Das Handwerk ist wieder im Kommen; an vielen Orten, zumindest in der westlichen Welt, ist eine Rückkehr von Manufakturen, kleinen Bäckereien, Kaffeeröstereien und anderen handwerklichen Betrieben zu beobachten. Dieses Mal geschieht es nicht auseiner primärökonomischen Notwendigkeit, sondern aus einer geistigen Haltung heraus. Das verändert die Beziehung zur Arbeit und zum Begriff der Qualität.“

Alexander Graf von Schlieffen

Friedrich Maurer über seine Aufnahmen: Sie „führen uns in den Odenwald abseits der großen Landstraße. Sie wollen uns in erster Linie mit dem Leben seiner Bewohner bekannt machen und [suchen] manches Volkstümliche, das die wandelvolle Zeit unbarmherzig hinwegfegt, wenigstens im Bilde zu erhalten…“

Manfred Göbel, Leben und Arbeiten im hessischen Odenwald. Eine historische Bilderreise. Sutton-Verlag Erfurt 2019. 128 Seiten, ca. 160 Abbildungen, Hardcover (19,99 Euro) Altes Handwerk im Odenwald – Otto Weber Photographien von Sanitätsrat Friedrich Maurer 1907-1914

Braindrain: Das verschwundene Handwerk am Beispiel Götzingen

„Etwa 780 Einwohner zählte das Dorf im Jahre 1865, die bäuerlich geprägte Bevölkerung wird ergänzt durch eine bodenständige Handwerkerstruktur, wie sie seit eben zu jener Zeit zu einem Bauerndorf gehörte …

Übrigens betrieben damals nahezu alle ortsansässigen Handwerker nebenbei noch eine kleine Landwirtschaft zur Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes. Ein amtliches Verzeichnis aus dem Jahre 1865 führte folgende stattliche Zahl an Gewerbe-Betreibern in Götzingen auf: drei Bäcker, zehn Handelsleute, drei Küfer, fünf Maurer, drei Metrzger, vier Schmiede, drei Schneider, zwei Schreiner, zwei Schuhmacher, drei Wagner, acht Weber- und drei Zimmermeister.

Somit sorgten also damals Handwerker in 13 Sparten für eine wohl weitgehend ausreichende Versorgung der Einwohner im gewerblichen Bereich. Außer der Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung in Haus und Hof boten deren Werkstätten und Geschäfte oft auch willkommene Gelegenheit zum Erfahrungs- und Nachrichtenaustausch, waren sozusagen Nachrichtenbörsen.

Zu den Mühlen ist zu bemerken, das sie bereits vor über 500 Jahren aktenkundig waren. In einem Bericht aus dem Jahre 1487 sind schon „eine obere und eine untere mulle“ benannt. Nicht aufgeführt sind in dieser Aufzälung allerdings die Gastwirtschaften, von denen 1832 immerhin fünf hier betrieben wurden … Wirklich auffallend war die stattliche Anzahl an Webern, offensichtlich ein wichtiger Faktor im Dorfgeschehen. Im Fragebogen zu einer regierungsamtlichen „Ortsbeschreibung“ im Jahre 1806 wird dazu ausgeführt:

„In diesem Ort spinnen beide Geschlechter, jung und alt, machen meistens das Tuch selbst, verkaufen es; so suchen die meisten Leute durch spinnen so viel zu verdienen, daß sie ihre Abgaben bezahlen und ordentlich leben können“. Spinnräder und Webstühle waren in vielen Haushalten vorhanden. Selbst die Badische Regierung war bemüht, den Flachsanbau, die Hanfspinnerei und die Leinwandweberei durch eine Verordnung „Die Hebung des Wohlstandes, insbesondere der Einbringung der Leinwandproduktion“ zu fördern und dadurch die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung zu verbessern …

Es ist bemerkenswert und war lange kaum vorstellbar, dass sich eine so breit angelegte und über viele Jahrzehnte gewachsene Gewerbe-Struktur auf dem Bauerndorf in nur fünf bis sechs Generationen sozusagen „auf Null zurückbildet“ – es gibt heute keinen Handwerksbetrieb mehr in Götzingen. Genauso im Gastgewerbe – von den ehemals sechs Gastwirtschaften ist keine mehr in Betrieb.

Gleichzeitig wandelte sich parallel dazu auch die landwirtschaftliche Struktur nicht minder. In dem einst total durch die Landwirtschaft geprägten Götzingen gibt es heute nur noch zwei landwirtschaftliche Vollerwerbs-Betriebe. Während bei der Milcherzeugergenossenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 128 Milch-Ablieferer registriert waren, gibt es in den Götzinger Ställen bereits seit einigen Jahren keine einzige Milchkuh mehr … .“

(Quelle: Walter Jaufmann, „Götzingen – ein Dorf im Wandel“. Erschienen in „Unser Land, Heimatkalender für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau 2021″, S. 145ff)

Alte Handwerker – präsentiert vom Odenwälder Freilichtmuseum

Franz Josef Schell erlernte im Jahr 1950 das Handwerk des Huf- und Wagenschmieds. Sein ganzes Berufsleben hat er in Schmieden verbracht

Der pensionierte Landwirt Kurt Pfeiffer geht seit über 70 Jahren seiner Leidenschaft dem Korbflechten nach. Er zeigt wie man einen Multifunktionskorb herstellt.

Besenbinder – einst weit verbreitet, zeigt Manfred Blau zeigt noch einmal, wie ein typischer Waldstetter Besen, ein „Besche“ gebunden wird.

Atemberaubend, was pakistanische Handwerker draufhaben!

Handwerk at his best! Mit alter Technik, jeder Menge Einfaltsreichtum und Erfahrung machen pakistanische Handwerker das Unmögliche möglich.